在黔东南的群峰褶皱里,侗寨如明珠散落。这里藏着一份与自然的古老约定:孩子降生时,父母会种一片杉木,让树苗与生命共生长。待孩子成家,亭亭如盖的杉木便化作新房栋梁——这份对自然的敬畏、与时间的默契,早已流淌在侗族的文化血脉中。

武汉设计工程学院环境设计学院“筑梦”志愿服务队黔东南分队,循着木构的纹理,先后走进堂安侗寨、黄岗侗寨与纪堂侗寨,走近拥有20余年经验的侗族木构建筑营造技巧县级传承人堂安侗寨的陆安国师傅,对话扎根黄岗侗寨的木工师傅吴永胜,探访黎平县肇兴镇纪堂村58岁的掌墨师陆德怀。从鼓楼飞檐到寻常家屋,从榫卯秘技到现代转译,三位匠人的故事,拼凑出侗族木构技艺在传统与现代语境下的多元生存图景。

掌墨之魂:木构建筑的“灵魂工程师”

掌墨师,堪称侗族木构建筑的“灵魂工程师”。墨斗、竹笔、角尺这“三件宝”,便是他们的匠心象征。墨线如生命线般划定木材规格,竹笔勾勒的符号则暗藏建筑精髓,凝聚着开间进制与力学智慧。

墨斗

陆安国师傅,以20余年的经验传承着这份技艺。他以墨斗丈量,将原木剖解成枋、柱、梁、檩,运用二十余种榫卯技法精准拼接。这些无钉无铆的建筑历经百年,榫卯缝隙紧密如铸“以木为骨、以榫为魂”的技艺,是侗族建筑的精髓与文化传承的秘技。

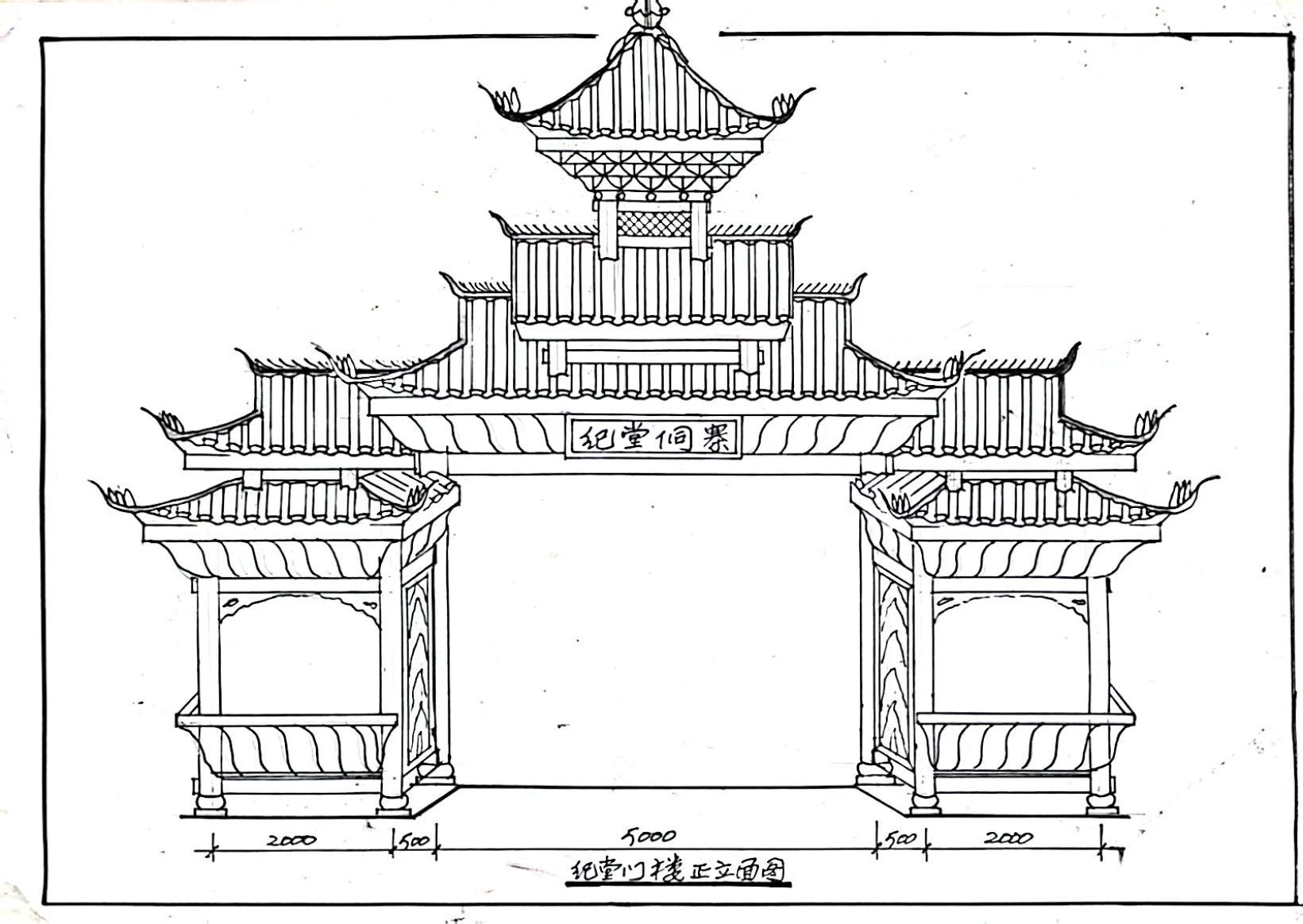

58岁的掌墨师陆德怀,用30余年的坚守,让侗族木构建筑的智慧在鼓楼的飞檐与风雨桥的弧梁间生生不息。他介绍,侗族鼓楼以榫卯和穿斗技艺建造,若妥善管理,历经风雨仍可屹立百年。鼓楼主体结构由1根雷公柱、4根主承柱与12根檐柱构成,象征一年四季12个月,寄寓岁岁平和、月月安康。其下方的四方形与八角形造型,更暗含“四面八方迎贵人”的好客之意。从结构布局到文化寓意,侗族鼓楼的每一处细节都彰显着先人对自然与生活的深刻理解,这些承载着民族文化基因的榫卯结构,不仅是建筑技术的结晶,更是侗族人民智慧与情感的寄托。

陆德怀师傅纪堂侗寨手稿

纪堂侗寨

匠作日常:家屋空间的“木色裁缝”

44岁的吴永胜扎根黄岗侗寨,专注房屋装修木工,与陆安国、陆德怀师傅擅长的鼓楼、风雨桥等大型木构建筑分属不同领域。“那些鼓楼太复杂,架子怎么搭我搞不懂,我就认准了装修这一块,只做室内木作的活儿。”他坦诚道。

谈及与木材打交道的缘由,他满是满足:“靠技术帮乡亲把房子装舒服,看着光秃秃的屋子变暖家,成就感没法比。”他深知传统木屋的好:“夏天凉快不发霉,自家有杉木,比混凝土省钱,这是老智慧。”

“村寨不让搞混凝土,对我们是机会。”他满眼期待,“手艺得传下去,黄岗的木装修,代代都得有人会做。”这份对日常木作的坚守,与掌墨师的宏大营造,共同构成了侗族木构技艺的完整生态。

榫卯精髓:木构建筑的智慧核心

侗寨木构建筑群以榫卯为骨,全木筑就,依山势起伏而建,与梯田、溪流相融共生,尽显自然与匠心之美。在陆德怀师傅看来,榫卯结构和穿斗结构是侗族木构建筑的精髓,“木房子冬暖夏凉,只要保养得法,矗立几百年依旧结实如初。”他记得寨中那鼓楼,在风雨中伫立百年。

传承之问:墨线与新声的碰撞

成为一名合格的掌墨师,需要熬过漫长而艰辛的积累过程:要熟悉开间进制的精妙规律,要懂得杠杆原理在建筑中的巧妙运用,更要能在脑中精准构建出建筑的全貌……而这一切的前提,更是那份深入骨髓的“热爱”。陆安国师傅从父亲手中接过这门手艺,如今带着20多个徒弟默默坚守,但他也无奈地坦言:“愿意学的年轻人还是太少了。”“难就难在需求太少,也难在这门手艺太苦。”他感慨道,“但传统木构的环保、可再生特性,是现代建筑非常值得借鉴的。真希望能有更多学设计的年轻人,来看看我们的木构里,究竟藏着怎样的生态智慧。”

陆德怀也面临着同样的传承困境。最难的不是练就一身手艺,是留住愿意学手艺的年轻人。五六十年代的匠人还在岗位上坚守,但年轻人大都选择外出打工,“靠这门手艺养家糊口确实不容易”。即便如此,他仍坚持带着数名徒弟学习木构建筑。

让他倍感欣慰的是,国家对非物质文化遗产的重视,让木构技艺有了更广阔的新舞台。有年轻人做建筑模型传承手艺,形式虽然变了,但根还牢牢扎在土里。对于那些想要入行的年轻人,他总说:“得打心底里热爱传统木构建筑,能耐得住性子熬。看懂了木头上的纹路,也就看懂了传承的道路该往何方。”

同时,陆德怀也清醒地洞察着时代的变迁——混凝土建筑凭借防火性能优越、功能便捷等优势逐渐占据主流,传统木构技艺正面临前所未有的挑战。“传统不能只活在过去的记忆里。”他从未固守陈规,排斥现代元素。他见过年轻建筑师用电脑制图,那份精准度让他赞叹不已,“我们靠的是世代积累的经验,他们凭的是系统的理论知识,能结合起来是最好不过的”。

行走的回响:木构智慧的当代启示

此次“行走的课堂”,学生们在陆德怀等师傅的讲述中,领略到侗族木构建筑技艺的魅力。榫卯精密咬合,既是技术呈现,更是侗人与自然和谐共生的智慧。这不仅是知识学习,更是精神洗礼。学生们表示,未来将以开放视角看待传统与现代,在设计中融入民族文化,让传统智慧焕发新生。

从掌墨师的宏大营造到木工师傅的日常匠作,从榫卯精髓的千年传承到传统与现代的碰撞融合,侗族木构技艺的故事,仍在黔东南的群峰间继续书写着它的精彩篇章。