本网讯(通讯员:向鋆潞)一、扎染初相遇:千年技艺叩响童心之门

2025年7月9日至7月11日,环境设计学院党总支书记谢曦临和辅导员向鋆潞带领下,“筑梦”志愿服务队的志愿者们在土地堂社区自然课堂开启非遗扎染专场活动。

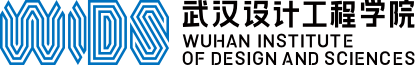

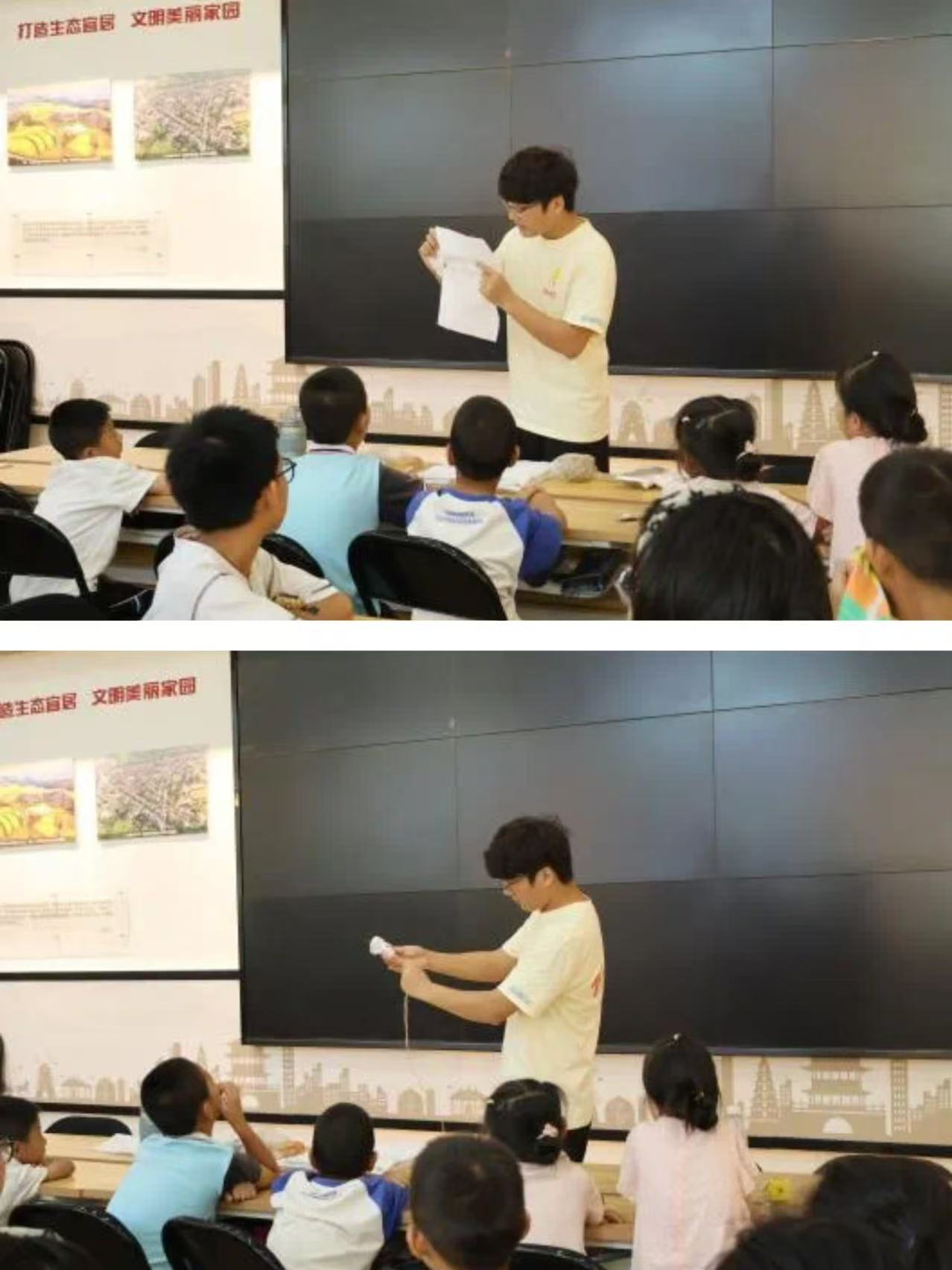

听扎染讲“古老的故事”。当志愿者展开素白棉布,孩子们的目光瞬间被吸引——这场跨越千年的技艺对话,就此拉开序幕。志愿者展示扎染起源,从秦汉绞缬到明清“撮晕缬”,讲述不同地域扎染的独特韵味。“为什么布上会有花纹?”“染料是怎么来、的?”孩子们举手提问,稚嫩的好奇让古老技艺有了鲜活的温度。

扎结完成后,孩子们捧着布料走向水池清洗浮色,再小心翼翼挂在晾绳上。阳光穿过湿布料,仿佛提前晕染出未来的色彩。

晾晒的两天里,孩子们每天都会跑到晾绳前张望。“我的布好像变蓝了!”“这里怎么有一圈白边?”当染料与时间完成化学反应,素布上渐渐浮现出意想不到的纹路——有的像泼墨山水,有的似流云变幻,每一块都是独一无二的“自然创作”。

二、创意新生:扎染布变身“童话华服”

从布料到“艺术成衣”。晒干的扎染布带着草木清香回到课堂。志愿者提前备好小人图片与针线包,手把手教孩子们裁剪、缝制:量好尺寸、画出轮廓、沿边缝合,再用剩余布料做装饰。一个女孩将蓝白扎染布做成连衣裙,裙摆处缝上碎布剪成的“花瓣”;“老师,你看我的小人能跳舞!”孩子们举着成品欢呼,扎染布的天然纹路让每件“衣服”都充满故事感,传统技艺在童趣想象中焕发新生。

三、扎染之外:非遗为乡村童年着色

当孩子说出“扎染是我们的老祖宗发明的”,当他们主动向家人展示扎法技巧,传统文化的种子已在心中萌芽。这种源自亲手实践的文化认同,比课本说教更能筑牢乡村孩子的文化自信。

扎染中“不确定性”的魅力,让孩子跳出“标准答案”的思维——没有两块相同的扎染布,正如没有两个相同的创意。有孩子在衣服上拼贴不同色块,创造出“会变色的魔法衣”,这种不受束缚的艺术表达,正是乡村美育最珍贵的收获。

从扎结到成衣,三天的等待教会孩子“慢工出细活”。有孩子为了让裙摆更平整,反复拆缝三次,这种对“过程”的尊重,恰是现代快节奏生活中稀缺的成长养分。

四、筑梦续章:让非遗之光照亮乡村未来

当扎染课的最后一针落下,土地堂社区的自然课堂里,非遗技艺与乡村童年的故事仍在继续。“筑梦”志愿服务队用实践证明:传统文化不是博物馆里的展品,而是能被孩子捧在手心、穿在身上的生活美学。未来,更多非遗课程将在这里展开,让乡村孩子在触摸传统中找到文化归属感,让青年志愿者在传递匠心时读懂责任与热爱——这或许就是“筑梦”的真正意义:以青春之手,续非遗之脉,在城乡之间织就一张温暖的文化传承网。